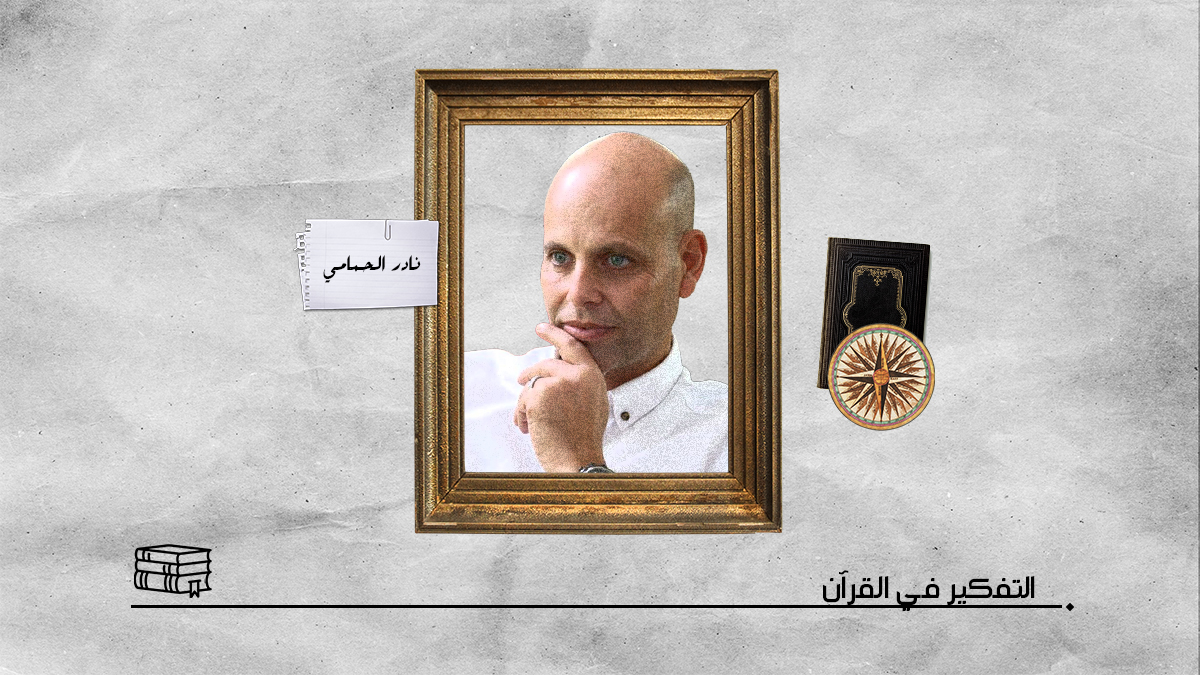

نادر الحمامي: :

التفكير في القرآن فلسفياً عوضاً عن تفسيره (حوار)

يناقش الدكتور نادر الحمامي، الباحث التونسي وأستاذ الحضارة والفكر الإسلامي في الجامعة التونسية، قضايا شائكة، على رأسها: هل القرآن نص رمزي أسطوري، أم إن الوقائع المذكورة فيه حقيقية؟ ويقول إن الأسطورة ليست أمراً هيناً، مشيراً إلى أن هذا لا يقلل أبداً من شأن القرآن ولا يشكك فيه، كما يتحدث عن التجديد والشريعة الإسلامية والفقهاء، الذين يقدمون الأحكام الفقهية للناس على أنها أوامر إلهية للسيطرة عليهم، حسب قوله، ويتطرق كذلك إلى الفلسفة والقيمة التي تضيفها إلى القرآن عند التفكير بها في آياته.

وإلى نص الحوار:

٭ أين نحن اليوم من فكر التجديد؟

يستبطن هذا السؤال أمرين أساسيين وإشكاليين إلى أبعد حد.. الأول، يتعلق بـ"نحن" الواردة في السؤال، والحقيقة أنه يستعصي أحياناً عليَّ الإجابة عن ذلك، فقد أكون مخيباً لما قد يكون المتلقي ينتظره مني، فذلك المتلقي قد يعتبر نفسه ضمن "نحن" التي تعني عنده (العرب) مثلاً، وهناك من يرى أنه ينتمي إلى "نحن" التي يمثلها (المسلمون)، وآخر يرى أنها تعني (العرب والمسلمين)، وثالث يراها (المسلمين العرب)، ورابع يعتبر "النحن" تلك المجتمعات التي صُنفت فيما يسمى (العالم الثالث)، أو (المجتمعات الشرقية) أو (الجنوب)، وخامس يذهب إلى أنها (الإنسانية قاطبة).

غير أنه يوجد من يحصر "نحن" في فئة معينة من النخب أو ما شاكلها، إلى غير ذلك من تأويلات هذه "النحن".. إن إشكالية "النحن" هذه هي إشكالية هُوية، ولكنها إشكالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً جداً بالإجابة عما ورد في السؤال عن قضية التجديد؛ فبعض ما أشرت إليه سابقاً ممن قد ينتمون إلى "نحن" مخصوصة لا يبحثون مطلقاً عن تجديد بالمعنى السائد لهذا المفهوم، أي الانطلاق من داخل المنظومة الفكرية والحضارية والتراثية.

إذ لا يخفى أن التجديد لا يكون من داخل الموروث ذاته في تعارض مع مبدأ القطيعة التامة، ولا يخفى أيضاً أن القول بضرورة التجديد يستبطن بشكل كبير جداً المقولات الدينية؛ فمقولة التجديد نفسها مقولة كرستها المؤسسة الدينية، لا رغبة في التجديد دائماً، بل لتسييج الجديد والطارئ على القديم في كثير من الأحيان، حتى يبقى خاضعاً لها، وتحت رقابتها، وطوعاً لشروطها، وفي إطار الحدود التي تضعها هي لذلك التجديد.

لا تُفك مسألة التجديد إلا بتجاوز إشكالية "النحن" المشار إليها، وهذا لا يكون سوى بأمر واحد في تقديري يتمثل في أنه مهما كانت تلك "النحن" تعني في ذهن أي شخص أو فئة أو أيديولوجيا، فإنها لا يمكنها أن تهرب من واقع أنها تنتمي إلى عالم وزمان لا قبل لما سبقهما به، أي إن لهما ظروفاً وأوضاعاً مختلفة تماماً عن الماضي؛ وبالتالي، فإن كل محاولات التشبث بذلك الماضي، أو مواءمته مع الحاضر، أو حتى مقايسته به، ستؤول إلى فشل تام. هل يعني ذلك التنكر لكل انتماء سابق والقطع معه روحياً؟ بالتأكيد لا، الخطأ ليس في الانتماء، بل في اعتبار الماضي قابلاً للبقاء إلى ما لا نهاية له، ببث حياة وهمية فيه كالميت إكلينيكياً ليس له مع الحياة رابط سوى بعض الآلات الطبية، وهو عاجز عن فعل أي شيء، تلك الآلات الطبية الموهمة بالحياة يمثلها بامتياز ما يسمى "التجديد".

٭ إذاً، نحن أمام تحديات كثيرة تقف بوجه تحقيق الحداثة في مواجهة التراث والتراثيين.

جوهر هذا الكلام هيمن طويلاً على المشاريع الفكرية، وعديد من الدراسات في السياقات العربية والإسلامية منذ القرن التاسع عشر، وللأسف الشديد لم يتم تجاوز ذلك حتى اليوم، وأعني بذلك الاشتغال داخل ثنائية مكبَّلة، بل عقيمة، وتضع الحداثة وقيمها بالخصوص، كالحرية والمساواة والمواطنة والفرد، إلى غير ذلك، في مواجهة، أي في تعارض، مع التراث الحضاري والديني والأخلاقي.

إن هذه الثنائية المشار إليها، التي تتخذ تسميات كثيرة من قبيل التراث والحداثة، أو الأصالة والمعاصرة، وأحياناً توضع في إطار الاستشراق والاستغراب، كل ذلك ينبغي اليوم تجاوزه وبشكل نهائي، وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة، وأعتبر أن ذلك التجاوز لا يمكن أن يتحقق فعلياً إلا إذا تم التخلي عن اعتبار أن قيم الحداثة غربية مطلقاً ودون أن يكون الشرق عموماً، خصوصاً العرب والمسلمين، مشاركين فيها بشكل ما باعتبارهم ينتمون إلى الإنسانية؛ وبالتالي، قد كانت لهم بصمتهم في مسيرة التطور البشري، وأن قيم العقلانية والمساواة والفرد والحرية هي قيم إنسانية، وهي أرقى من أي انتماء آخر، وأن تبنيها انطلاقاً من الاقتناع بالإسهام فيها، واستناداً إلى مبدأ الشراكة الحقيقية، والتخلي بالتالي عما تم ترسيخه من فكرة "الصدمة الحضارية" التي نجدها في معظم الدراسات، والتمييز الضروري بين القيم العليا، والانزياح عنها في أثناء الممارسة، والتنكر لها كما هو ملاحظ على أرض الواقع؛ فالتنكر لقيمة ما لا يعني فساد القيمة في حد ذاتها، بل سوء توظيفها واستغلالها لغير ما وُضعت له.

إن التركيز على هذه المسألة في البرامج التعليمية، بالتخلي عن توظيف التاريخ والتراث بشكل انغلاقي لغايات سياسية وأيديولوجية ضيقة، وخلق تشبث مَرَضي بالماضي، وكذا الأمر في الإعلام، والإنتاجات الفنية، والنقد الجدي والصارم والجريء لكل المشاريع الفكرية الدارسية للتراث، بصرف النظر عن أسماء أصحابها ومكانتهم، كل ذلك من السبل الأساسية التي ينبغي السير فيها لإزالة الأوهام الثقافية والاجتماعية، وليستبطن المجتمع، كل مجتمع، أنه جزء من الإنسانية، وأنه ليس أرفع من غيره، وليس في مرتبة أدنى منه.

٭ كيف ترى التعامل مع التطور العلمي والتغيرات الاجتماعية في ظل الشريعة الإسلامية؟

لا أدري لماذا البقاء في هذا "الظل" المشار إليه، مثل هذا السؤال في الحقيقة يجعل من التطور العلمي والتغيرات الاجتماعية تحت وطأة ما يسمى "الشريعة الإسلامية"، أو أن ذلك التطور وتلك التغيرات التي لا تقف عند حد، بل لا يمكن أحياناً توقعها، خاضعة لمفهوم تاريخي ومتحول هو "الشريعة"، كرسته السلطة الدينية المبررة لها ولسلطتها على أنها مطلقة وثابتة، وأن مخالفتها تمثل خروجاً عن أمر إلهي.

المشكل الحقيقي في هذا المستوى في المجتمعات الإسلامية أنها تنظر إلى كل شيء من زاوية الدين، وتحكم على كل شيء دينياً؛ وتسعى، بحكم العجز والوهن والجهل والاستبداد المستشري، إلى إخضاع العلم والاجتماع والثقافة والاكتشافات والاختراعات والمأكل والملبس، وكل أشكال الانتظام السياسي والاجتماعي، وكل العلاقات، إلى ما يسمى "الشريعة" في إطار الأحكام الفقهية التي وضعتها المؤسسات الدينية، وتقدَّم للناس على أنها أوامر إلهية بُغية السيطرة عليهم ومراقبتهم. وللوصول إلى ذلك، يجري اعتماد سياسة التجهيل الممنهج. إن التجهيل استراتيجية أثبتت فاعليتها بالنسبة إلى من يريد السيطرة والهيمنة، وهي استراتيجية تجعل الناس يتقبّلون كل أشكال الظلم والقهر بنوع من الاقتناع، متخلين عن كل حقوقهم وعن انخراطهم الإنساني بطواعية الجاهل المستسلم المتنعم في شقائه، مثلما يشير بيت الشعر القائل "وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم".

٭ يقول البعض إن القصص الديني ليس شيئاً حقيقياً، فقط به مسحة أسطورية غرضها إيصال فكرة ما.. فكيف تُقيِّم هذا الكلام؟

وهل الأسطورة أمر هيّن؟ للأسف، ومن الغريب حقاً، أن نُبقي على مثل هذه المسائل مفتوحة ونكرر الأشياء نفسها لعقود طويلة، بل لقرون، دون أدنى استفادة مما وصل إليه العقل البشري في مثل هذه المسائل، التي كان من المفروض الخروج منها منذ زمن بعيد.. فمن المعلوم أن الأمر طُرح في العصر الحديث، مثلاً مع طه حسين في كتابه "في الشعر الجاهلي"، وفي بحث محمد أحمد خلف الله في كتابه "الفن القصصي في القرآن"، وغيرهما.

بل إن القضية مطروحة حتى في التراث نفسه بشكل آخر، لدى المعري والحارث المحاسبي من قبله، وليعلم الجميع أننا حين نربط حالياً بين الأسطورة والمتخيَّل والنص الديني، فهذا ليس شيئاً معيباً، بالعكس، وما لم يتم التخلص من ذلك العقل الوضعاني، الذي لا يولي للرمز والمتخيَّل قيمة، رغم أنهما جديران بها لاعتبارهما أبقى من الحوادث والتسجيل الواقعي؛ لأنهما يخترقان الزمان والمكان، ويكونان المدخل الأنسب للإسهام في الإنسانية، والخروج من نظام المطابقة بين الفكرة وتجسيدها، والتمييز الضروري بين الحقيقة الإيمانية والواقع التاريخي.

لعلي لا أبالغ إن قلت إن قوة النص القرآني، كباقي النصوص المقدسة الأخرى، تكمن في أنه ذو بنية رمزية، مما يحقق فاعليته في الواقع؛ إذ لا يمكن مطلقاً الإيمان دون متخيل ديني يهدئ من روع الناس، ويفسر لهم العالم، ويُضفي المعنى على الوجود، ويبدد المخاوف، ويُعطي الأمل، ويسكن الآلام، وهذا كله لا يمكن للوقائع أن تحققه، بل ما يحققه هو المتخيَّل والأسطوري والرمزي. لذلك فإن القيمة الحقيقية للنص القرآني لا تكمن في مطابقتها الواقع، بل في أنه نص أسطوري بامتياز، وتلك هي قوته وسر فاعليته واستمراره في الزمن، وتأثيره في النفوس.

٭ ألا تقلل وجهة الناظر سالفة الذكر من قيمة القرآن وصحته، وتزعزع العقيدة التي أتى بها؟

لا، سيبقى الناس مؤمنين بما آمنوا به دائماً، ولن يمس ذلك عقائدهم أبداً، بل إنه من الغباء فعلاً الاعتقاد بأن مجتمعاً ما يمكن جعله خالياً من عقائده الدينية، والأكثر غباء سعي البعض إلى إفراغ المجتمع من تمثلاته الدينية، أو إلى الاستخفاف بها أو وضعها موضع استهزاء.

لا يمكن أن تتحقق إنسانية الإنسان دون رمز؛ فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على الترميز، وعقائده لا يمكن أن تستقيم دون متخيَّل، بل حياته برمتها ستصبح مستحيلة ولا تُطاق دون ذلك الأمر. ما أعيبه فعلاً على كثير من النخب هو الاستهزاء بعقائد الناس التي تمدهم بالأمل والرجاء في هذا العالم.. فتلك النخب بقيت بدورها وضعانية، وللأسف الشديد كثير من النخب التي تعلن انتماءها إلى الحداثة تفكر بذهنية القرن التاسع عشر.. فالأسطورة ليست زيفاً، الأسطورة أمر جدّي جداً، وإنساني حتى النخاع، والمجتمع الذي لا أساطير له ولا تحمل نصوصه المقدسة أساطير هو مجتمع ميت، وحدهم الموتى لا يتخيلون.

٭ وهل اعتبار النص الديني ذا بُعد أسطوري يؤثر في تفسيره أو التعامل معه فلسفياً؟

البعد الأسطوري لا يتعارض مع التفكير الفلسفي -أحبّذ عبارة التفكير في القرآن فلسفياً عوضاً عن القول بتفسيره- فالأمر يتعلق بالتفسير، على شاكلة ما استقر في علوم القرآن قديماً، بقدر الوعي بأن ذلك النص مهم في التاريخ وفاعل في ضمائر الناس، ومندرج في السياقات الفكرية والحضارية التي نشأ فيها وتفاعل معها تأثيراً وتأثراً، وكاشف عن رؤية للعالم في زمانه وعن تصور للعلاقات والأشياء ونظامها، وموضح لمكانة الإنسان وتمثلها في الكون، ومقدم إجابات مستجيبة في زمانها وظروفها لطموحات ذلك الإنسان وآماله وشواغله.

كل ذلك، وغيره، يجعله جديراً بالتفكير فيه فلسفياً باعتبار أن ما أشرت إليه آنفاً لا يمثل ما قدمته النصوص المقدسة، ومن ضمنها القرآن، من إجابات عن تلك الأسئلة الوجودية حول الأصل والحياة والمصير فحسب، وإنما أيضاً كان ضمن شواغل الفلسفات المختلفة قبل القرآن وبعده، والنص القرآني كان منخرطاً بامتياز في ذلك التفكير حول الإنسان ومنزلته ومصيره.

الأكثر قراءة

اقرأ أيضاً

لقاءات خاصة

عامر الحافي: بعض المذاهب الإسلامية لم تشتهر رغم أنها أصوب من الرائج (الجزء الأول)

© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.