تراثية التمييز:

واقع المرأة في ظل خطاب أصولي مُلتبس

ثمّة أزمة ترافق الوعي الديني الأصولي والسلفي، في التعاطي مع أي خطاب يتعلق بالمرأة، تتمثل في وقوعها ضمن الفئة الأقلوية المضطهدة، التي تعاني من وضع متدنٍّ في الحقوق. وبالتالي، تتحرك المقولات كافة في إطار الدفاع عن “نصف المجتمع”، وحقوق النساء التي يتعين أن تكون منضبطة ولا تجعلهن نداً للرجل؛ وذلك ضمن رؤى “القوامة” وما تراكم عليها من أفكار “تاريخية/تراثية”، تحاصر المرأة في صيغة وظيفية محدودة ونفعية.

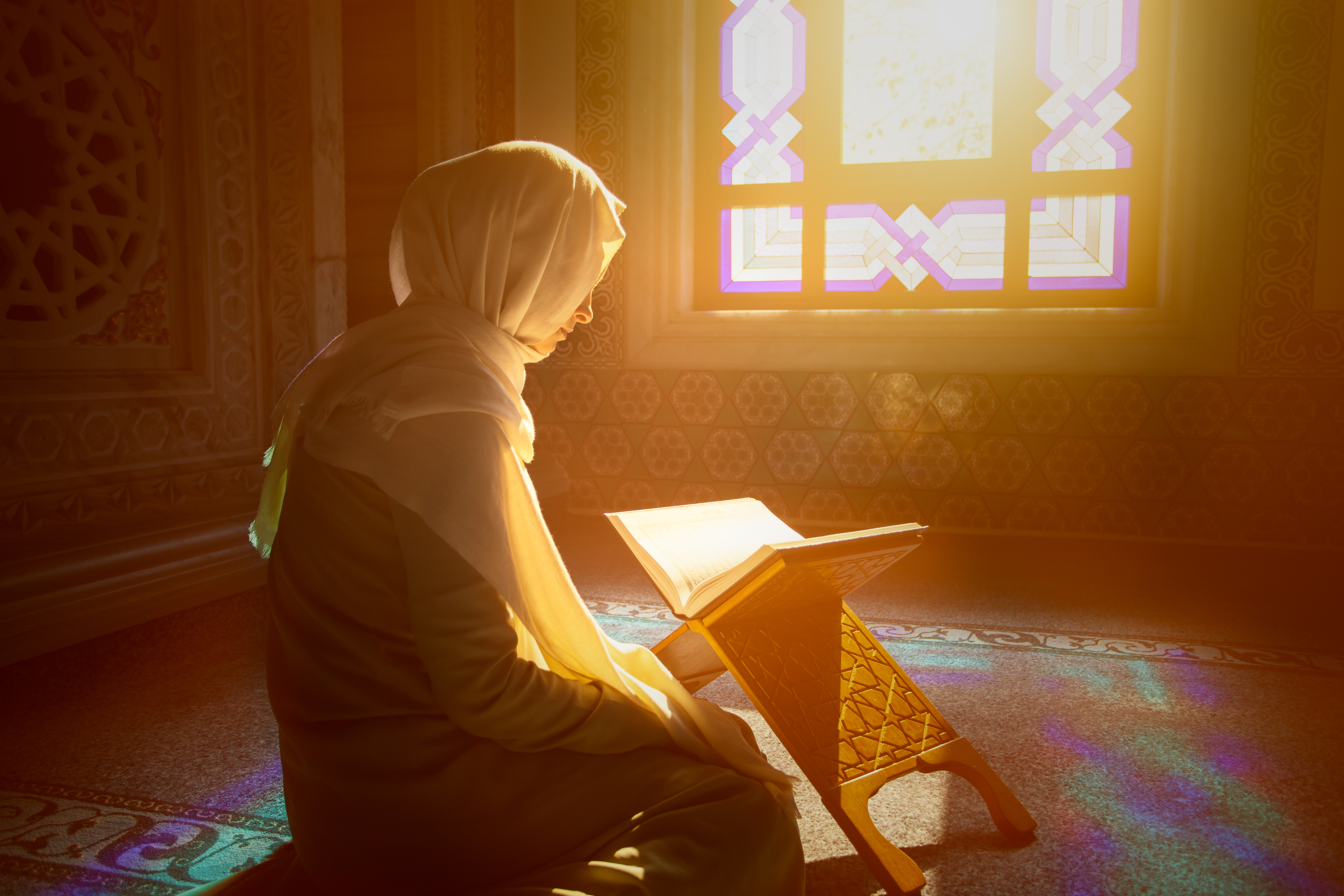

القرآن والأصولية

يمكن القول إن هناك مسافة بين الرؤى المتهافتة والتصورات التقليدية عن المرأة في الخطاب الأصولي السلفي، وبين الخطاب القرآني. فالأولى، محكومة بسياقات تاريخية وسياسية حكمت فهمه المحدود عن المرأة؛ تبعاً لشروط مجتمعية وقيمية وأخلاقية قديمة وبدائية، في حين كان القرآن منفتحاً على المرأة باعتبارها كياناً إنسانياً غير منقوص أو منبوذ، ويخاطبها أسوة بالرجل من دون أي تمييز ماهوي.

ولهذا، يوضح المفكر المصري نصر حامد أبو زيد، أنّ القراءة السياقية للخطاب القرآني، وتحديداً في ما يخص البحث عن حقوق المرأة بالقرآن، يُمكننا من “عملية استعادة المعنى الأصلي للخطاب؛ من خلال إعادة زرعه في السياق التاريخي الذي فارقه منذ أربعة عشر قرناً، حتى توهم الناس أن كل ما ذكره القرآن عن المرأة تشريع وما هو بتشريع”.

ويقول أبو زيد في كتابه: “دوائر الخوف.. قراءة في خطاب المرأة”، إنّ الخطاب القرآني الذي عرج على المرأة، له عدة مستويات؛ أولها، ما جاء في قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿أَفَأَصۡفَىٰكُمۡ رَبُّكُم بِٱلۡبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنَٰثاًۚ إِنَّكُمۡ لَتَقُولُونَ قَوۡلاً عَظِيمٗا﴾ [الإسراء: 40]. ويوضح أبو زيد أنّ الآية تندرج ضمن ما يوصف بالسياق السجالي، الذي جاء في الرد على جدال المشركين، وقد زعموا أنّ الملائكة صنف نسوي أو من الإناث. ثم ينتقل أبو زيد إلى مستوى آخر من الخطاب القرآني، كما ورد في سورة آل عمران: ﴿وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ﴾ [آل عمران: 36]، وهو المستوى الذي أسماه بـ”الوصفي”.

فيما يرى أنّ المستوى الأخير، إنّما هو وصف لتصورات العرب عن المرأة، وقتذاك. وفي السورة ذاتها: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ﴾ [آل عمران: 14]. إذ يؤكد صاحب “مفهوم النص” أنّ هذه الآيات لا تعد تشريعاً؛ بل هي توصيف للوضع الاجتماعي والسياسي في مرحلة ما قبل الإسلام، والذي شهد تفاوتات جمة على أساس قبلي، ومن ناحية النفوذ الاجتماعي والسياسي؛ بناءً على الأوزان الحاكمة لتلك المرحلة.

وأخيراً، يصل أبو زيد إلى السياق التشريعي، وينتقل إلى سورة النساء، التي تعبر عن هذا المنحى، لافتاً إلى أنّ الآية نزلت في معركة أُحد. وبالتالي، فإنّ الناحية التشريعية ارتبطت بسياق حربي ووضع مأزوم. وعليه، كانت أحكام الزواج والتعدد تحديداً عملية مؤقتة، ترتبط بالحالة الظرفية العرضية، ولا تعبر عن ديمومة تشريعية؛ مؤكداً أنّ التركيب اللغوي في الآية إلى جانب سياق التنزيل ينفي أن يكون التعدد مقصداً رئيساً في الخطاب القرآني (لا سيما مع الخشية من تحقيق العدل ونفي إمكانية حدوثه).

الدين والأسطورة

إذاً، يبدو واقع المرأة في ظل هذه الالتباسات كافة، وفي الخطابات الأصولية والسلفية، معقداً وإشكالياً، كما يرافقه جدل واسع حول مدى الحقوق التي توافرت لها مع الإسلام، وهل كرمها الدين الإسلامي أم خصم من رصيدها ومكانتها، التي حظيت بهما في حضارات وأديان سابقة. وبينما لا تبدو الإجابة سهلة، ولا يمكن توقع التوصل إلى نتيجة بـ”نعم” أو “لا”، فإنّ الحقيقة تحتاج إلى تفصيل وتوضيح وفض ملابسات عديدة من خلال المقارنة التاريخية.

جاء الإسلام في لحظة تاريخية محددة لها شروطها، وفي بيئة اجتماعية وثقافية فرضت قيمها ومفاهيمها، التي لن تُهمل أو يجري التخلص منها دفعة واحدة، إنما سيكون هناك حالة من الأخذ والرد والتعاطي والمعالجة. ففي بيئة كانت تسمح بتعدد الزوجات لحدود لا نهائية مثلاً، وتجعل الرجل متفوقاً على المرأة في هذا الجانب، لم يكن بمقدور الخطاب القرآني أن يمنع هذا الأمر تماماً أو ينهى الناس عنه. بالتالي، حاول الحد أو وضع قيود حوله بحيث يكون هناك سقف لهذا التعدد، ثم حدد جملة شروط ترقى إلى أن تكون عائقاً عن التعدد؛ وهي استحالة العدل بين الزوجات.

ووفق نصر حامد أبو زيد، في كتابه: “دوائر الخوف”، فإنّ الخطاب القرآني على مستوى اللغة كان يعكس مساواة تامة وغير تمييزية بين الرجل والمرأة، لكن التفسيرات القرآنية غلب عليها فهماً وتفسيراً ذكورياً، كما هو الحال مع قصة خروج آدم من الجنة بعد غواية “المرأة/الأفعى” له، بحسب السردية الواردة عند الطبري. وهذا الخلط بين الدين والأسطورة، نجم عنه الخطاب الطائفي ضد المرأة، وتكريس أو تعميق التمييز ضدها؛ فانمحت “النساء شقائق الرجال”، وسادت “ناقصات عقل ودين”.

وفي ما يخص قضية تعدد الزوجات، يشير أبو زيد إلى أهمية الاشتباك مع الشرط التاريخي، الذي جعل الإسلام يتعاطى مع المسألة؛ فالآية التي تذكر “التعدد” في سورة النساء وتتضمن قبول معاشرة مِلْك اليمين، تلاشت وانمحت وسقطت تلقائياً بفعل التطور الاجتماعي، واختلاف قوانين كل مرحلة تاريخية. ومن ثم، فإنّ التعدد هنا لم يكن تشريعاً قرآنياً، إنّما جاء تضييقاً لعملية الإباحة من دون سقف، ووضع قيوداً عليها لحين تبدل الظروف التاريخية والمجتمعية.

ويتعين النظر إلى وفرة حالات زواج كانت تتم لاعتبارات براغماتية وسياسية، مثل عقد صلح بين قبيلتين، أو إنهاء خلاف مثلاً بين جناحين داخل القبيلة الواحدة، كما يقول الطبري في كتابه: “جامع البيان في تأويل القرآن”. وهذا التأثر لم يختفِ مع الإسلام؛ بل إنّ النبي محمد عليه الصلاة والسلام تعددت زوجاته من قبائل أخرى، بهدف توسع الإسلام ومد صلاته بالآخرين. كما ذكر ابن حجر العسقلاني إلحاح الرسول في الزواج من امرأة تغلبية بالشام، لتتوسع صلاته بهذه القبيلة، وتصل حتى هذه الحدود الخارجية، فتزوج من خولة بنت الهذيل وجاءت إليه من الشام، بينما ماتت بالطريق، فتزوج من خالتها شراف أخت دحية بن خليفة، والتي ماتت هي الأخرى بالطريق قبل أن تصل إليه.

وختاماً، يقول المؤرخ العراقي جواد علي: “أهل الحرم أول من اتخذ الضرائر، والضرائر زوجات الرجل الواحد، وكل منها ضرة للأخرى. والغاية الأولى للزواج هي النسل، لذلك قالت العرب من لا يلد لا وُلد، وكرهت العاقر وعدتها شؤماً، واتخذ العقر من الأسباب الشرعية للطلاق؛ إذ كان الرجل يرفض البقاء مع امرأة لا تلد، لذلك كان يطلقها في الغالب لانتفاء المنفعة منها مع إنفاقه عليها، أو يتزوج عليها ليكون له عقب، وعندهم أن المرأة القبيحة الولود خير من الحسناء العاقر”.

واللافت، وفق جواد علي، في كتابه: “المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام”، أنّ اعتكاف النساء في بيوتهن وعدم اختلاطهن بالرجال والتشدد في الحجاب وأمثال ذلك، هو بين أهل الحضر خاصة، لكن في البادية فإنّ المرأة لا تزال تشارك الرجل في أعماله وتجالسه وتكلمه ولو كان غريباً عنها. كما يشير إلى النساء اللائي اشتهرن في الجاهلية: “قد حصلت “الزبّاء”على شهرة بين العرب، ووضعوا حولها القصص. ذكروا أنّها امرأة من العماليق، وأمها من الروم. وكانت تغزو بالجيوش، وهي التي غزت مارداً والأبلق فاستعصيا عليها، فقالت تمرد مارد وعز الأبلق”.

الأكثر قراءة

اقرأ أيضاً

© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.