القصص القرآني:

لماذا يجب تجاوز العقل "السلفي" في قراءة النص الديني؟

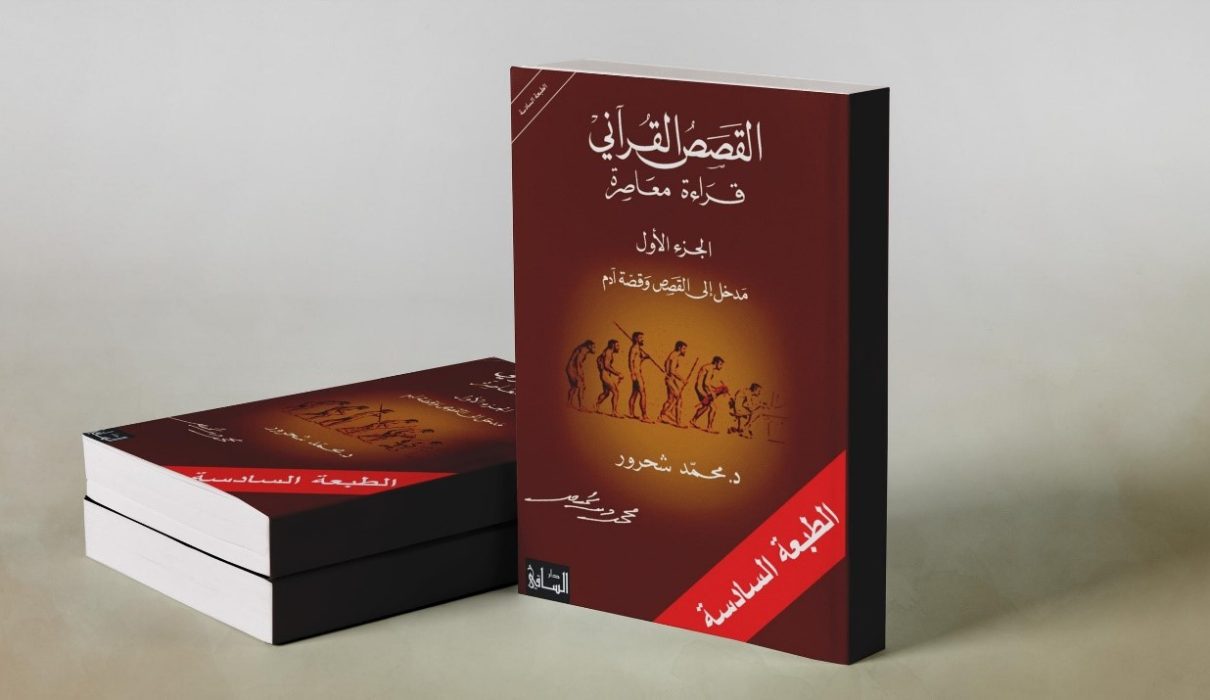

شغل تفسير النص القرآني، ومكونات هذا النص بما فيها القصص القرآني، حيزاً كبيراً من الإنتاج الفكري والمعرفي للدكتور “محمد شحرور” الذي حاول تقديم رؤية وتفسيرات مغايرة للنص القرآني ودوره في المجتمعات. وفي هذا الإطار، واستمراراً لنهج المراجعة والقراءة المغايرة، يأتي كتاب “القصص القرآني.. قراءة معاصرة (المجلد الأول مدخل إلى القصص القرآني وقصة آدم)”، والذي صدرت طبعته الأولى عام 2010 عن دار الساقي، بالاشتراك مع مؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة.

ويحدد “شحرور” هدفاً رئيسياً في كتابه يتمثل في مراجعة طريقة التعاطي مع القصص القرآني “الذي تم تناوله منذ قرون محمولاً على العاطفة ولا يخلو من الأسطورة، بل اعتمد أساليب روائية، فيما لا يمتلك جديداً على مستوى الطرح الفكري”. ويذكر أنه “يصعب بالتناولات الجديدة والقديمة للقصص القرآني، والمشحونة بإعادة إنتاج الموروث، معرفة الهدف القرآني من ورود هذه القصص، التي تشكل نصف القرآن تقريباً”.

قراءة النص

يمكن القول إن الكاتب يسعى إلى تقديم رؤية مغايرة للنص القرآني، وخصوصاً القصص القرآني، من خلال الفصل بين النص في حد ذاته، والعقل البشري الذي يتفاعل مع هذا النص ويفسره. وانطلاقاً من هذه الفرضية، يبحث في توصيف “أحسن القصص”، الذي اتصف به القرآن، فيقول إن قوله تعالى: “لقد كان في قَصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يُفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون” (يوسف 111) يوحي إلينا بأن الله قد اختار أن يذكر في القرآن أحداثاً تشكل مفاتيح لتطور التاريخ الإنساني، ابتداءً من آدم يبين فيها سيرورة وصيرورة التراكم القيمي والتشريعي، وأطلق عليها مصطلح العبرة. والعبرة، بحسب الكاتب، هي ما يجب أن يعبر حاجزاً من مكان إلى آخر أو يعبر الزمان من قرن إلى آخر.

ويؤكد الكاتب أن القصص القرآني يطرح “مداخل أنثروبولوجية وفلسفية لقراءة صيرورة الإنسان في حركية التاريخ”، لذا رأى أن “ينفتح في قراءته المعاصرة على الأنساق الثقافية الحاضرة والغابرة، وأن يقرأ الإنسان المعاصر القصص القرآني وفق سقفه المعرفي وعلى ضوء العلم بمختلف موضوعاته”.

زمن التنزيل

عطفاً على ما سبق، يرى “شحرور” أن ثمة حاجة ملحة لتفكيك سمات العقل العربي في زمن التنزيل كي يمكن التعرف على أبعاد الأطروحات المتعلقة بتفسير وقراءة القصص القرآني، والنصوص القرآنية بشكل مجمل، والتي لا تزال شائعة حتى الوقت الحاضر. ويفصل الكاتب ما أسماه سمات اتصف بها العقل العربي في زمن نزول القرآن، ومن هذه السمات:

1- انتشار الأمية الثقافية: وصف الكاتب الأمية بأنها لا تعني جهل القراءة والكتابة، وإنما هي الجهل بالأديان السابقة من كتب اليهود والنصارى، وبالتالي لم يكن لدى كل العرب أدوات نقدية للتعامل مع كتب أهل الكتاب، وبالتالي لم تدخل شرائع أهل الكتاب في عقلية العرب الأميين. ورغم أن بعض قصص الأمم السابقة لم يكن غريباً على أهل الكتاب من العرب، فإن الثقافة الشفاهية والكتابية للعرب من شعر وخُطب لم تنقل لنا شيئاً من آثار القَصص في البنية المعرفية لمجتمع التنزيل، ما يؤكد أن العرب الأميين لم يسبق لهم تداول مرويات الكتابيين قبل أن يتصدى لها القرآن في حديثه عن بني إسرائيل مثلاً.

2- سيادة العقلية التشخيصية: بحسب الكاتب، من سمات العقلية العربية وقت التنزيل أيضاً العقلية التشخيصية أو التجسيدية، وهي قد حدثت بناءً على تمايز العرب دينياً ورؤيتهم للإله وكأنه شيخ قبيلة، فصارت له صور كثيرة على هذا النحو بدت في أصنامهم الكثيرة، وقد وجدوا -أي العرب- في مرويات أهل الكتاب تعزيزاً لصورة الإله المُشخَّص، فأصبح الإله الحق هو إله المسلمين الخاص بهم، إذ لم يجد العقل العربي الأمي تحت وطأة التشخيص حرجاً من تقبل التفسيرات الملحمية والبطولية لآيات القرآن الكريم، ما سهل لاحقاً اختراع روايات منسوبة للنبي تثبت هذه النظرة.

3- الخيال الشعري: يفترض الكاتب أن التأثر بالشعر كان “من بين سمات العرب الأصيلة التي دعمت موقف الولاء القبلي، كما أثرت سلبياً في فهم التنزيل الحكيم”، على حد وصفه.

4- الثبات والسكون: يقول “شحرور” إن “العربي عاش في زمن التنزيل حياة بطيئة الحراك منغلقاً على حدود نسقه الثقافي، فلم يدرك معاني التطور، لذا تعامل مع التنزيل الحكيم تعامله مع كل ثابت في حياته لا يواكب سيرورة الزمن.

قضايا إشكالية

يطرح “شحرور” في كتابه عدداً من القضايا الإشكالية الخاصة بقراءة القصص القرآني، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

1- العلاقة بين القصص المحمدي والسيرة النبوية: يميز الكاتب بين أمرين مختلفين، وهما القصص المحمدي الوارد في التنزيل الحكيم، والسيرة النبوية التي كتبها كُتّاب السيرة، فما “ورد من أحداث تاريخية في سورة التوبة أو الأنفال أو محمد وغيرها من الأحداث التي تتعلق بالرسالة المحمدية هي جزء من القصص القرآني، وهي التي تلازم فيها الإنزال والتنزيل، ولا علاقة لها بليلة القدر، ولكنها تُنسب إلى القصص القرآني بمجرد وصولها إلينا؛ بينما كتب ما يسمى “السيرة النبوية” هي “كتب تاريخ فقط” اختلط فيها الديني والتاريخي والأسطوري لتصبح قراءة مغلقة على ذاتها، تشرّع للسلطتين الكهنوتية والسياسية، لذا وجب تنقيحها.

2- جدلية القصص القرآني والأحكام الشرعية: ينظر الكاتب في قوله تعالى: “وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين”، ليفهم أن المقصد الإلهي من قصص الأنبياء والرسل إنما هو الإشارة إلى الحق والموعظة والذكرى، ويلفت الله نظر الإنسان إلى الانتقال إلى مرحلة الوقوف على عبارات النص والولوج في عالم البحث الذاتي في العوالم المعبَّر عنها في النص، لافتاً إلى أن القصص القرآني لا ينشئ أحكاماً شرعية تضبط السلوك الإنساني في مجال افعل ولا تفعل.

3- معضلة التداخل بين النظرية المثالية والتجربة النبوية: بحسب الاعتقاد الفلسفي، في نظر الكاتب، فإن تَطَابُقاً ما وَقَعَ بين النظرية المثالية/الإسلام وبين واقع الحال في التجربة النبوية. كما تم اختلاق روافد من صنيع البشر لاستدراك ما ظن البعض أنه “مما فات ذكره في كلام الله” لحماية النموذج المعرفي السلفي وتمتين سيطرة الفقهاء على الناس من خلال الفقه. ويضيف الكاتب أنه تمت “الاستعاضة عن درس التاريخ بترسيخ الإيمان بمطلقية هذه الحالة النموذجية، وحينئذ ترعرع الفكر الماضوي وسط محاولة ترسيخ نموذجية الجيل الإسلامي الأول، والحرص على تبيان علوّهم على التاريخ، كما استفحلت ظاهرة شيوع الروايات الملحمية التي وسِمت على أنها سيرة النبي الأعظم وسنّته، التي جُمع فيها ما يعتد به وما هو دون ذلك، رغم تسطير الوحي في التنزيل لقصص الرسول وسيرته وما ينبغي أن يُنقل للناس من بعده”.

4- إشكالية سيطرة العقل السلفي: يؤكد الكاتب بناءً على طرحه لفهم القصص القرآني سابقاً أن العقل المسلم التاريخي سلفي بامتياز، ولا يرى في صوت الإنسان المعاصر في التاريخ أي جدوى إلا مذاكرة أمجاد وأفعال وأقوال عمر وابن عباس والشافعي وابن تيمية، لافتاً إلى أن هذا الحنين لدى العقل السلفي إلى العودة إلى الماضي ناتج عن فشله في مواجهة تحديات عصره، فلا يرى مخرجاً إلا استقالة العقل الإسلامي والدعوة لخروجه ورحيله، ولو خيالاً، من واقعه إلى عالم أسلافه، باحثاً عن ذاته في الفراغ، وهذا لسان حال أصحاب ثقافة الحاكمية ومرجعية الشريعة والحلّ الإسلامي، ويتساوى معهم في الحرص على الرحيل -ولكنه يعاكسهم في الاتجاه- تيار الفداء والاستشهاد، الذي يرى الخلاص في الرحيل إلى المستقبل الغيب والفرار إلى الله من زحمة الواقع، فأصبحت الشهادة للأموات، مع أن خير الشاهدين هو الحي الذي لا يموت.

ويهدف الكاتب من وراء ما أسماه قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم إلى “الإسهام في إخراج الفكر عموماً، والديني خصوصاً، من حسابات المساومات والمراهنات السياسية والدينية والسلطانية المؤدلجة، والتي تستحوذ على الفكر وتحتكر باسم الإسلام مرجعية تصادر المراجعة والعقل النقدي”، على حد وصفه.

5- إشكالية الناسخ والمنسوخ: ويقف الكاتب عند واحدة من إشكاليات النموذج المعرفي السلفي في طريقة تعامله مع النصوص، بحسب قوله، وهي إشكالية الناسخ والمنسوخ في القرآن، فقد اتخذ مفهوم النسخ في الموروث الديني معاني متعددة استقرت مؤخراً على أنه “رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر”.

ويقول “شحرور” إن أنواع “النسخ لدى السلف، هي: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، وهو النوع المختلف عليه. ورغم اختلافهم فيه فإن رجال الدين من السلف والخلف لا يرون مانعاً عقلياً من ذلك، حيث يقول الزرقاني بعد عرضه للأقوال المختلفة: من هذا العرض يخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلاً ولا شرعاً، غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع”. ويعلق الكاتب على هذا الرأي بأن أصبح النسخ مطية للقفز فوق النصوص التي تؤسس للانفتاح الإنساني والاختلاف العقائدي.

6- الاشتباك بين العلم والنص القرآني في قصة الخلق: يطرح الكاتب قضية سيدنا “آدم” باعتباره نموذجاً للاشتباك والجدل المتواصل بين العلم والنص القرآني. وبحسب “شحرور” يُجمع “المؤرخون والمفسرون المسلمون وشارحو الكتاب المقدس على أن آدم هو أول البشر، ويؤرخون لبداية الخلق بنحو 5 آلاف إلى 6 آلاف سنة قبل الميلاد، فالتاريخ العبري يعتبر خلق آدم هو بداية التأريخ، ما يعني أن آدم خُلق في العام 3760 قبل الميلاد، كما أن المؤرخين والمفسرين المسلمين يعتبرون أن بين محمد وآدم 5 آلاف سنة، أي إن أول البشر خُلق في العام 4200 قبل الميلاد تقريباً”.

ويعلق الكاتب على اتفاق كل كتب التفسير والتأريخ السلفية على المعلومات الوارد ذكرها سابقاً بقوله إن “فهم هؤلاء لقصة آدم وخلق البشر تتناقض وتصطدم بحقائق العلم، فالقول بين رجال الدين ورجال العلم في هذه المسألة واسع جداً؛ إذ لا تشير كتب التفاسير القديمة إلى مرور البشر بمراحل تطورية خلال ملايين السنين، غير أن علمَي الأركيولوجي والأنثروبولوجي أكدا وجود إنسان قريب الشكل من القرد ويعيش حياة متوحشة دون لغة تواصل أو طقوس دينية، لذا فإن تصورات رجال الدين لقصة آدم في القرآن تفرض عليهم أن يجيبوا عن أسئلة من نوعية: هل كان آدم ونسله يمشون على أربع لفترة طويلة؟ وهل كان نسله متوحشين لملايين السنين، ولا يعرفون أي نوع من الحياة الإنسانية؟ أم إن البشر عاشوا بعد آدم مئات الآلاف من السنين دون أي تطور حضاري أو تواصل لغوي؟ والنقطة الأخيرة، تفرض عدم وجود أنبياء لمئات الآلاف من السنين، فهل ترك الله البشر دون هدى طوال هذه الفترة؟”.

ويضيف الكاتب أن “التمسك برؤية التفاسير القديمة الموروثة لقصة خلق آدم، تضعنا أمام خيار صعب، فإما أن نقبل هذه الافتراضات، أو ننكر الإثباتات العلمية والدليل المادي الحسّي، ومن ثم فإن الإيمان بالموروث يضعنا مباشرة أمام الكفر بالعلم والطعن بموثوقيته”، على حد قوله.

خلاصة القول، فإن “شحرور” يؤكد أن العقلية المسلمة تحتاج إلى إعادة تشكيل والتخلي عن التفكير السلفي الذي لا يزال له تأثير على طريقة تعامل المسلمين مع النصوص الدينية، كما ذكر أن العقلية السلفية حالت دون تطوير التعامل مع النصوص، ويدلل على ذلك بقصة الخلق في التراث الإسلامي؛ حيث يقول: “لجأت العقلية السلفية الإسلامية إلى تسييج منيع يحيط قصة الخلق من خلال مرويات أسطورية وخرافية، لمنع الخروقات العلمية من هز أركان المنظومة السلفية”.

الأكثر قراءة

اقرأ أيضاً

© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.