أزمنة التغيير:

الإسلام السياسي وعلاقة الدين والدولة

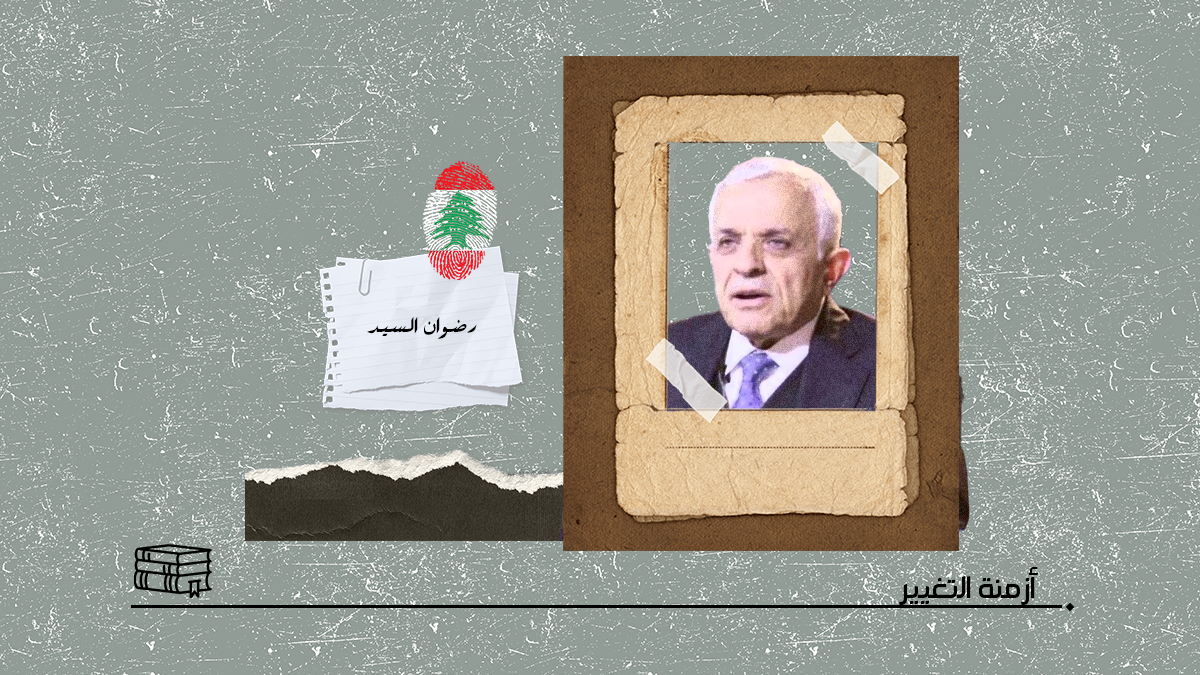

يهتم المفكر السعودي اللبناني رضوان السيد، في كتابه "أزمنة التغيير.. الدين والدولة والإسلام السياسي"، بعلاقة الدولة الوطنية بالدين، ومحاولات الإصلاح التي بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر، والمقابل الرجعي لها، المتمثل في حركات الإحياء الإسلامي بشقيها الأصولي والسلفي، وخطابها المُعادي للحداثة والتجديد الديني، وتطوره في حركات الإسلام السياسي وتنظيماتها.

يقارن "السيد" في الكتاب بين حركات الإصلاح الحداثية، ومطالباتها بالعودة إلى القيم القرآنية والمبادئ الإسلامية، وأهمية تجاهل التأثير التراثي ومنهجه في التقليد والثبات على القديم المتداعي فكرياً وحضارياً، وبين خطاب الإسلام السياسي، الذي يدعو إلى الدولة الثيوقراطية ويسبب الشقاق والاختلاف والانقسام في ما بينهم، ما يُضعفهم حضارياً وفكرياً.

ويوضح "السيد" في كتابه أن مفاهيم الدولة الوطنية نشأت في الغرب، وهي مفاهيم لا تختلف عن المبادئ الإسلامية والقرآنية، فيشيد بدور الدولة الوطنية والمؤسسات الدينية المركزية فيها، ودورها في التجديد والنهضة الدينية.

الدولة الحديثة

الدولة الغربية الحديثة تأسست في القرنين السابع عشر والتاسع عشر على مبادئ رئيسية، حسب "السيد"، أهمها:

1- مرجعية العقل: كمرجعية أساسية شاملة، باعتباره قاسماً بشرياً يتساوى فيه الناس.

2- الحق الطبيعي: وهي الحقوق الأساسية التي تلحق بالإنسان بمجرد مولده، وتتصل بأمور مثل حريته وكرامته الإنسانية.

3- العقد الاجتماعي: وهو صورة الارتباط الذي يحدث بين الإنسان والدولة، التي تأتي عن طريق الاختيار والانتخاب، وهي حقوق نادى بها فلاسفة غربيون، مثل جان جاك روسو وجون لوك وإيمانويل كانط.

4- الحقوق الفردية: ويوضح "السيد" أنها هي التي تتأسس عليها القوانين وتضعها في اعتبارها.

المبادئ الأربعة السابقة التي بُنيت عليها الدولة الحديثة في الغرب، حسب "السيد"، تتفق مع روح الإسلام وجوهره ولا تتصادم معها، بالضروريات الخمس التي أوردها أبو إسحاق الشاطبي في كتابه "الموافقات"، وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهي مبادئ يصفها "السيد" بأنها "عالمية وكونية"، وهي تتفق مع معظم ما ورد في المبادئ الأربعة السابقة للدولة الحديثة، وعلى رأسها الحق الطبيعي.

ورغم الاتفاق في الأسس العامة المشتركة بين الدولة الحديثة وبين جوهر الإسلام وتعالميه، يرى "المؤلف" أن التعامل الإسلامي التقليدي مع المفاهيم الغربية يتصف بالحدة، وينطلق من محاولات الحفاظ على مفهوم الهُوية بما علق به من تأثيرات تراثية، حسب قوله.

الجوهر الإسلامي

يطالب "السيد" في كتابه بطرح الاختلافات التي سبّبها الفهم المتأثر بالتراث للهوية والذاتية، ويطالب باشتراك المسلمين في الحضارة العالمية عبر تبني منظومتين أخلاقيتين:

أولاً، الأخلاق العالمية: ويفسرها بأنها المبادئ الأساسية المشتركة بين الأديان، التي يمكن اعتبارها مرجعاً عالمياً يتصف بالإنسانية.

ثانياً، العدل والأخلاق: يوضح "السيد" أنها مفاهيم موجودة في منظومة إسلامية دعا إليها مفكرون وعلماء مسلمون، وتتضمن قواعد قرآنية ثابتة مثل المسؤولية الإنسانية والدعوة للتعارف مع جميع الناس والشعوب والتسارع إلى الخير.

ويقول "السيد" إن غياب التعامل بجوهر الإسلام والقواعد القرآنية، وتجاهل المنظومتين السابقتين، تسبب في انفصال العالم الإسلامي عن القيم العالمية، وأدى إلى افتقاد رؤية واضحة عن الذات الإسلامية وموقعها في العالم، وجعل المسلمين يعانون في ما بينهم من الانشقاقات والانقسامات والتمذهُب، وجعل العالم الإسلامي يعيش وضعاً "مأساوياً"، حسب الكاتب.

الإحيائية والإصلاحية

يرصد "المؤلف" في كتابه محاولات النهضة في العالم الإسلامي، التي نشأت احتجاجاً على الاستعمار والتبعية الغربية، وقسّمها إلى قسمين؛ الأول: ما وصفه بـ"نزعات الإسلام الإحيائي"، والثاني: "الحركات الإصلاحية".

أولاً، الحركات الإحيائية: وهي التي اتسمت بتمسكها بالفقه كممثل تطبيقي للشريعة، ورفضت القوانين الوضعية الإنسانية، وشككت في العلم واجتهدت في "أسلمة المجتمع"، وبدل الحوار مع الآخر المختلف والتبادل الحضاري والثقافي، للوصول إلى الحداثة، دخلت في مواجهة صفرية مع الحضارة الغربية، وفقاً له.

وقسّم "السيد" هذه الحركات إلى قسمين:

1- الإحيائية الأصولية: ويوضح بأنها النزعات الإحيائية الإسلامية التي مارستها حركات وتنظيمات الإسلام السياسي، التي حاولت بناء شرعية عبر النشاط المجتمعي والدعوي، وتعتمد نظام البيعة، وجعلت من التنظيم محور حياتها ونشاطها، حسب قوله.

2- الإحيائية السلفية: وهي إحيائية إسلامية تعتمد على العودة إلى الإسلام بمنظور سلفي، رجعي، من حيث العودة إلى الماضي، حسب قوله.

ثانياً، الحركات الإصلاحية: وهي التي نادت بالتجديد والاجتهاد، ونبذ الجمود الواقع فيه العالم الإسلامي، عبر عدد من مفكريها، مثل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وعلي عبد الرازق وخير الدين التونسي، الذين نادَوا باعتناق مبادئ غربية، مثل تأسيس البرلمانات والدستور، وتقييد السلطة الحاكمة، والمواطنة، ورحبوا بالدولة المدنية، واجتهدوا في التوفيق بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية.

وقد دخلت هذه الحركات الإصلاحية في مواجهة مع "الإحيائية الإسلامية"، حسب قوله.

ويلخص "السيد" الفرق بين النزعتين "الإحيائية" و"الإصلاحية" في التالي:

1- النزعة الإحيائية: يرى "السيد" أن سماتها تستند إلى الهوية الإسلامية بمفهومها التراثي بإشكاليته، وهدفها التقوقع في التراث والانعزال عن العالم، وطرح العلم الحديث وعدم الثقة بالنفس أو الدين أو العالم؛ فساعدت على نشر نظريات المؤامرة وبدأت حرباً ضروساً على مقولات العالم الغربية كالعلمانية والاشتراكية، وغيرهما.

2- النزعة الإصلاحية: يذهب إلى أنها تتسم بالانفتاح على الحضارة الغربية، وتحاول الاستفادة من مقدّراتها وعلومها الحديثة ومناهجها العقلانية الناجعة، حسب قوله.

ومن أهم سمات الحركات الإصلاحية، وفق رضوان السيد، هي محاولتها الجادة المستمرة منذ بدايتها في القرن التاسع عشر تفعيل الاجتهاد والتجديد، ورفض فكرة التقليد السائدة في التراث الإسلامي، وإلغاء الثبات على القديم التراثي، وإعلائه على الحديث المتطور، ورفض الدولة الثيوقراطية الدينية، والدعوة إلى مدنية الدولة باعتبارها مبدأً إسلامياً، واعتبارها أن مبدأ التقدم والتطور من مقاصد الشريعة، حسب قوله.

الدين والدولة

يحذر "السيد" من خطورة إدماج الدين في الدولة، واستخدام الدين سلاحاً في التنافس السياسي، الأمر الذي تمارسه الحركات الإسلاموية وتنظيماتها، وتعميم ذلك في المجتمع عبر خطاب تُستخدم فيه حجج فقهية ودينية، ما يدمغ الآخر باللا دينية، وينشر حالة من التشرذم الديني والمجتمعي، حسب قوله.

ويرى أن الخلافة أو الإمامة أو الرئاسة أو منصب الحاكم، الهدف منه تحقيق المصلحة الشاملة للمجتمع الإسلامي، ولا يكون إلا عبر التدبير والاجتهاد، ولا علاقة له بالعقيدة أو العبادات؛ ويوضح أن عدداً من الفقهاء المسلمين من مذاهب مختلفة ذهبوا إلى ذلك.

وفي المقابل، فإن حركات الإسلام السياسي وتنظيماتها، وإدماجها الدين في الدولة وحرصها على تفعيل مبدأ الحاكمية والشمولية الإسلامية السياسية، جعلت من الدولة مسألة عقائدية دينية مرتبطة في تكوينها وتأسيسها ونشاطها بالشريعة والعبادات، فوضعوا الدين في مجالات لا علاقة له بها، وفقاً له.

ويقول "السيد" إن حركات الإسلام السياسي وتنظيماتها انطلقت من رؤية ثلاثية الأضلاع، لعلاقة الدولة بالدين، تمثلت في:

1- الشريعة الإسلامية: واعتبارها أساساً لأي مشروعية في الدولة والمجتمع.

2- حفظ الدين: تأكيد أن حفظ الدين وخدمته مهمة الدولة الأولى والرئيسية.

3- تطبيق الشريعة: الهدف الرئيسي للدولة والنهائي هو تطبيق الشريعة الإسلامية.

هذه الرؤية، بحسب "السيد"، في كتابه، تُحوِّل الدولة الوطنية إلى ثيوقراطية دينية مستبدة، تُحمّل الدين ما لا يطيقه، وتخالف القيم والمبادئ القرآنية والإسلامية، حسب قوله. ويوضح أن حركات الإسلام السياسي وتنظيماتها السياسية والحركية والجهادية، وفقاً لرؤيتها عن الحاكمية وإدماج الدين في الدولة، لفرض رؤيتها الدينية، تسببت في انشقاق ديني داخل المجتمع المسلم، وفرقت بين فئات المجتمع وأودت بالحوار المجتمعي وحالت بين قبول الآخر، سواء داخلياً أو خارجياً، وتعاملت بتعسف ديني مع المسلم المختلف أو غير المتفق مع آرائهم، حسب قوله.

الدولة الوطنية

يدافع "المؤلف"، في كتابه، عن الدولة الوطنية القائمة على التنمية بأنواعها، والحريات الفردية والعامة، وقدرتها على تحقيق أهدافها القومية وتحقيق المصالح الداخلية والخارجية تجاه المحيط الإقليمي والعالم الخارجي، حسب قوله، مشدداً على أهمية دور المؤسسة الدينية في الدولة المدنية، لتحقيق الإصلاح الديني وتأسيس نهضة دينية، حتى يستعيد الدين دوره وينتج فتاوى فقهية وفقهاً مستنيراً يتفق مع العصر الحديث واحتياجاته وما حدث فيه من تطور.

ويضرب مثلاً بالأزهر في مصر ودوره التاريخي فيها وخارجها، في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، ويضرب أمثلة من التاريخ والعصر الحديث والعهد الحالي على مواقف الأزهر التي أعلن من خلالها احترامه الحرية والتعددية الثقافية والمجتمعية والسياسية.

وختاماً، فإن الإسلام وفق "رضوان السيد" ينادي بمدنية الدولة، ويتفق ذلك مع القرآن وأحكامه العامة، والحديث النبوي الصحيح؛ الأمر الذي يخالف ما ذهبت إليه جماعات الإسلام السياسي وتنظيماتها، في محاولتها تأسيس دولة ثيوقراطية، عبر اشتقاقها مقولات لا علاقة للدين بها؛ مثل الحاكمية، وتحويل السياسة إلى ساحة يتصارع فيها العقائدي والتشريعي مع المدني والعقلي، ويوصم فيها المخالف والمختلف.

وفي دعوته لمدنية الدولة، يستند "رضوان السيد" إلى روح الإسلام وتعاليمه العامة، وهو الأمر الذي انتبه إليه الإصلاحيون منذ بداية الحركة الإصلاحية في القرن التاسع عشر، على يد رفاعة الطهطاوي في مصر، وخير الدين التونسي في تونس، وامتدادها على يد محمد عبده وعلي عبد الرازق، واستمرارها مع دعاة الإصلاح الجدد؛ فمدنية الدولة عنده سبب رئيسي لتحقيق المآرب الإصلاحية للوصول إلى الحداثة الحضارية والنهضة الشاملة، التي تسبب خروج العالم الإسلامي من التخلف والجمود إلى مصاف الحضارات العالمية؛ فالمدنية عنده هي سبيل اللحاق بالحضارة.

الأكثر قراءة

اقرأ أيضاً

© جميع الحقوق محفوظة لمركز حوار الثقافات 2024.